粒子と粒子径

誰でもわかる粒子計測

粒子計測の分野では、いくつかの教科書ともいうべき書籍や論文があり、表記方法や分析方法がJISやISOで規格になっていたりしますが、大学レベルの物理化学や数学の知識がある前提で書かれており、すんなりと理解することは簡単ではありません。

このページでは誰にでも解るように、細かな数式を使わず、粒子計測の考え方を掻い摘んで説明していきます。

ざっくりと粒子計測のイメージを持ってもらえればOKで、皆さんの分析対象で何が起きているかを理解するヒントになれば幸いです。

粒子径=つぶの大きさ

デジタル大辞泉(https://www.weblio.jp/cat/dictionary/sgkdj )では、粒子を次のように定義しています。

粒子(りゅうし)

1 物質を構成している微細なつぶ。 素粒子・原子・分子など。

2 ある物質の一部としての細かい粒。

3 写真などの画面の精密さ。

粒子径のことを粒径や分野によっては粒度とよぶこともありますが、意味は同じです。

粒子の大きさとは?

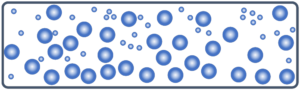

「つぶ」と言ってしまうと、小さくて丸いイメージですが、世の中の粒子はそんなに丸くないのが普通です。

丸い粒子で粒子径は多くの人がその直径を想像するかと思いますが、世の中には丸くない粒子も多く、その場合の多くは何らかの方法で丸い粒子と仮定をしてしまいます。下記図では形の異なる粒子の絵がありますが、例えばどれも見えている面積としては同じだとすると、その面積を同じくする円の直径を粒子として仮定することができます。

それぞれの粒子の絵では、仮定の仕方、大きさの取り方で様々な呼び名の粒子径が存在しますが、それについては粒子形状をテーマにするページで紹介します。

粒子径と粒子径(粒度)分布

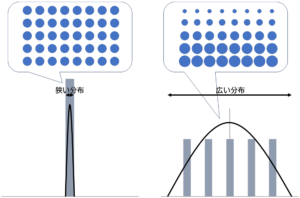

粒子群の粒子径の揃い方がどうなのかもその粒子を知る上で重要な要素です。

世の中の粒子はそんなにみんな均一な粒子径をしていないので、そのばらつき具合(分布)も把握する必要があります。

粒子径の分布を粒子径分布と言いますが、慣用的に粒度分布とも呼ばれています。

粒度分布は考え方によって見え方が変わってくる

粒度分布は同じことを表現しても前提の置き方で全く異なる見え方がしてきます。

例えば、下記3つはすべて同じ粒子のかず、大きさの粒子群です。

① 5種類の粒子を大きさ順に並べた。

② ①をばらけさせた

③粒子を立体的に見せた

①の粒度分布の表現方法を変えただけでずいぶん見え方が変わってきました。

➀だと大きい粒子と小さい粒子が同じような目立ち方をしていますが、②③になると、より大きい粒子が目立って見えています。①のように粒子は何個ずつ存在することを重視した粒度分布の表現方法を「個数基準」、②のように二次元上で粒子がどうった割合で存在しているかを表す表現方法を面積基準、③のように、一定の空間に粒子がどういった割合で存在しているかを表す表現方法を体積基準といいます。

分布として表現すると、①は大きい粒子と小さい粒子が一対一で存在するのに対して、

②では大きい粒子がその面積(2乗)分強調され

③ではその体積分(3乗)強調されることになります。

粒度分布の縦(Y)軸にはどういった基準で描かれているかが記載されていますので、Y軸の単位を確認するようにしましょう。<

たまに論文で書かれていないものがあったりするのですが、議論の前提条件がわからない状態になってしまっています。<

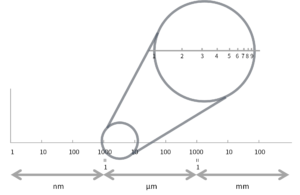

粒度分布の横(X)軸にも注意が必要です。

粒度分布では一般的にX軸に対数を用います。 対数表記にすることで、広い分布を1つのグラフで表すことができるようになうので、実際に存在する粒子を評価するのに適していると言えます。

粒度分布の読みとき方

粒度分布は粒子群の大きさのばらつきを示していますが、分布が狭い・広い、や粒子径のどのあたりに分布がある、という情報だけだと、ぼんやりとしかその粒子群の情報をつかむことができません。

なので、分布の中から数字をパラメータとしてピックアップし、目的の粒子であるかを判断することが必要です。

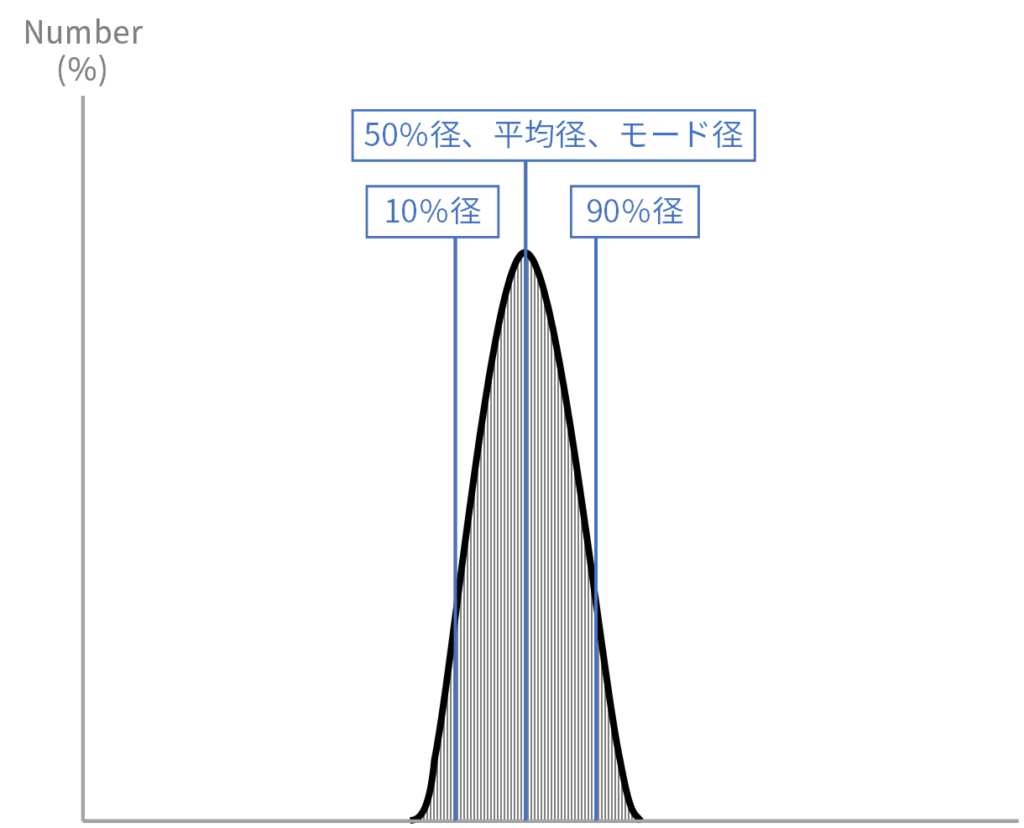

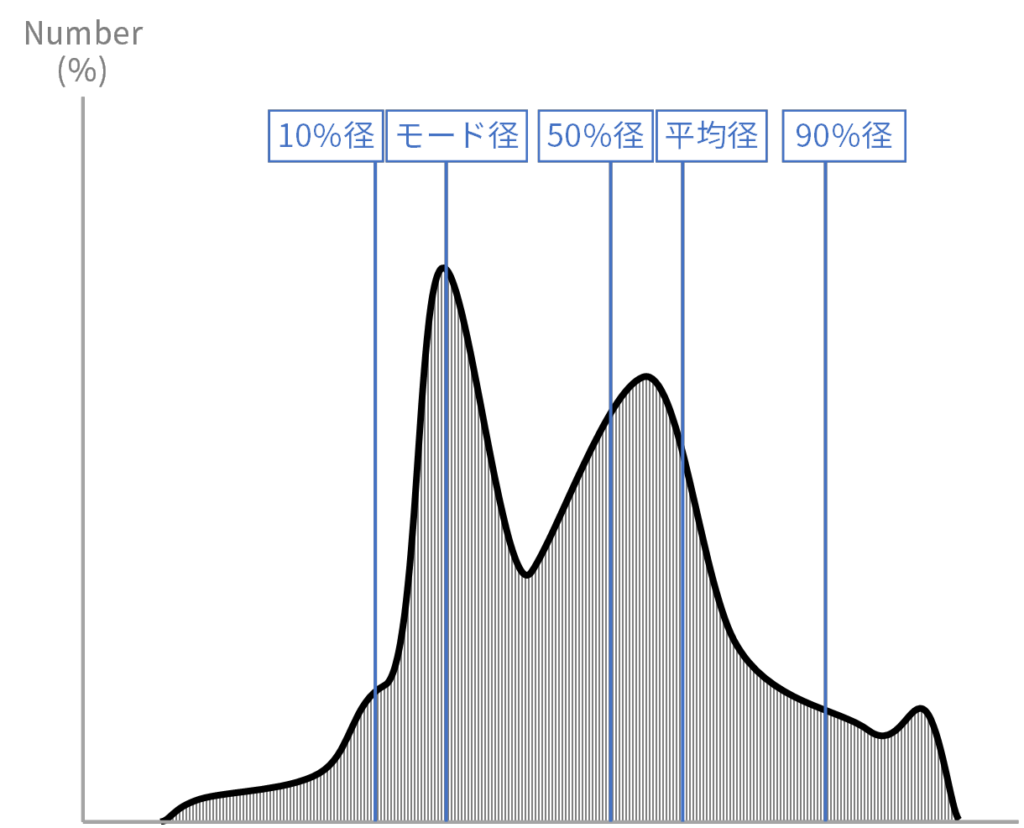

よく使われるのは、以下のパラメータになります。

• 10%径:粒子を小さい順から並べていき、全体の10%に到達したときの粒子径

• 50%径: 〃 50 〃

• 90%径: 〃 90 〃

• モード径(最頻値):最も多くの粒子が持つ粒子径

• 平均粒子径:各粒子が持つ粒子径の平均これらのパラメータが粒度分布のどこにあたるのかを表現してみましょう。

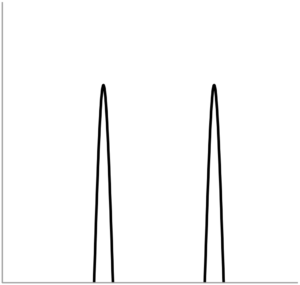

統計学に詳しい方は考えるまでもないかもしれませんが…

粒度分布が正規分布であれば、下から10%のところに10%径、半分のところに50%径、90%のところ(=上から10%)に90%径がきます。

この時、50%径、平均径、モード径はすべて同じになります。

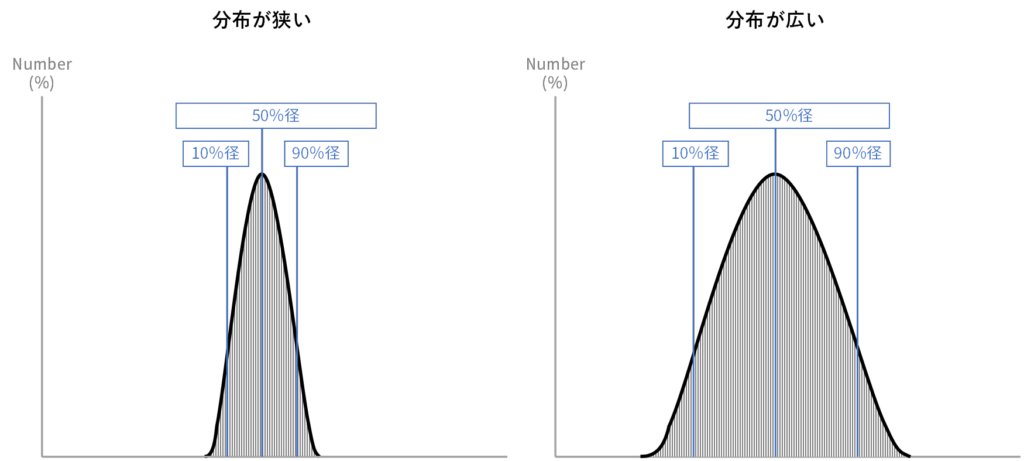

この時、分布の狭い(=みんな近しい粒子径を持っている)粒子の場合では、見た目の粒度分布はシャープ(狭く)になり、分布の広い粒子の場合では、粒度分布はブロード(広く)なります。

粒度分布の狭いものは10%、50%径、90%径が近い値になり、粒度分布の広いものは10%、50%径、90%径の値が離れます。 このため、この3つの値を見ると、粒子が均一なのか、そうでないのかがわかります。

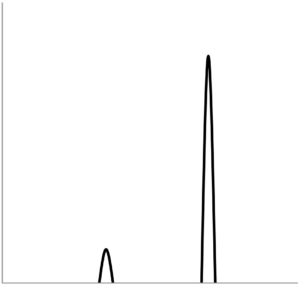

では、粒度分布が非正規でなかった場合はどうなるでしょうか。

上記のように、モード径・50%径・平均粒子径が分かれます。

50%径は粒子径を大きさ順で並べてちょうど半分のところになりますが、平均粒子径とは値が異なります。

統計学的な話で、日本人の平均年収と年収の中央値が違っていて、中央値のほうが安いというのと同じことです。(もう少し理解したい方はこちらの外部サイトやほかの説明を見てみてください。)

そしてどんなときもモード値は分布の1番高いところです。

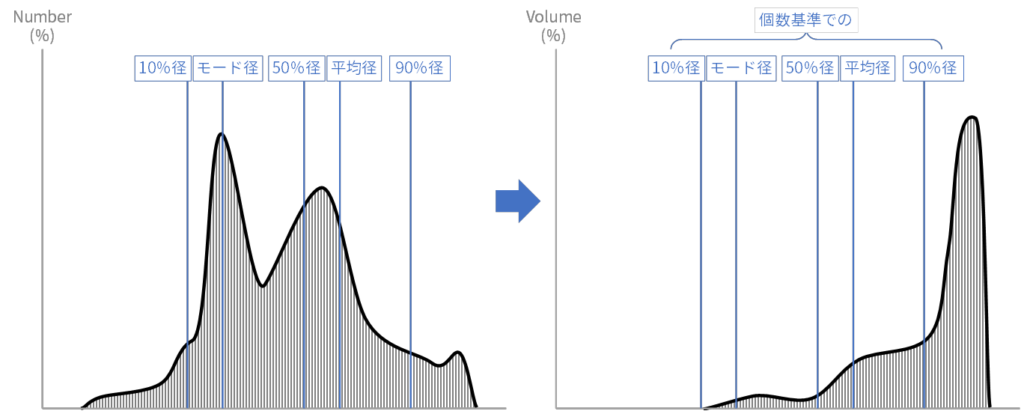

話を粒度分布に戻して、この複雑な粒度分布の表示方法を個数基準から体積基準に変えてみます。

沢山あった10%径以下やモード径付近の粒子は見えなくなり、代わりに90%径以上にあった粗粉が大きく目立つようになります。

この変換からも個数基準の粒度分布はより微粉を確認しやすくなる表示方法であることがわかります。